En

pénétrant dans une zone de combat, le fantassin sait d’abord qu’il va évoluer

dans un paysage surréaliste et sinistre. Ernst Jünger parle d’un « désert calciné où le bombardement a

raboté toutes les inégalités du paysage, où les explosions des obus jaillissent

en gerbes hautes et denses comme les geysers dans les zones volcaniques

d’Islande [ …] une terre noire

et fissurée où stagne encore la vapeur brûlante des gaz asphyxiants […] Tout cela fait l’effet au premier coup d’œil

d’un paysage onirique qui, avec ses détails et ses invraisemblances, s’empare

des sens en un éclair, les fascine et les éblouit en même temps [1]». Jean Galtier-Boissière

décrit un village perdu dans le no man’s land : « C’est une vision d’infernal cauchemar, le lugubre décor de

quelque conte fantastique d’Edgar Poe. Ce ne sont pas des ruines : il n’y

a plus de maisons, plus de murs, plus de rues, plus de formes. Tout a été

pulvérisé, nivelé par le pilon. Souchez n’est plus qu’une dégoûtante bouillie

de bois, de pierres, d’ossements, concassés et pétris dans la boue [2]. »

La

zone de combat est elle-même nettement délimitée. Généralement, dans un assaut,

un fantassin ne reste en première ligne que sur quelques centaines de mètres,

entre deux ceintures de retranchements associant réseaux de barbelés, postes

avancés, nids de mitrailleuses et deux ou trois tranchées reliées par des

bretelles. Pendant les combats, cette zone de terre travaillée et modelée est

recouverte par « la voûte imposante de

nos projectiles qui recourbe très haut au-dessus de nous ses arcs

élancés » et, sous les obus, « le

sifflement multiple et venimeux des trajectoires tisse au-dessus de nos têtes

un filet à mailles serrées, dans un ressac brûlant qui, pareil au fameux feu

grégeois, nous entoure comme un élément homogène [1]. » A partir de 1916, le cloisonnement est accentué par les

barrages d’artillerie, en particulier le barrage roulant, « terrible muraille, haute comme une tour, qui dissimule les

profondeurs de l’espace derrière un rideau de terre jaillissante » et

qui précède les fantassins dans leur marche. En cachant les assaillants, le

barrage roulant angoisse le défenseur et fascine les assaillants qui se sentent

aspirés par ce mur d’obus qui bondit de cent mètres toutes les deux minutes.

Régulièrement,

le paysage est ponctué de fusées de couleurs variées, qui achèvent de donner un

caractère surréaliste à l’ensemble. L’air lui-même est imprégné d’un mélange

d’odeurs cadavériques, de terre remuée, de poudres diverses, de fumées

d’échappement de chars et de vapeurs empoisonnées. Cette « mer de lourdes vapeurs, de fumées et de poussière […] estompe, même à très courte distance, les

formes des gens et des choses [1]. »

Le

fantassin aguerri sait également, que dans ce monde, il ne rencontrera que peu

d’ennemis. Pour résister au feu de l’artillerie, les défenseurs sont tapis,

voire pelotonnés dans des trous. Les assaillants, de leur coté, font des bonds

rapides, d’entonnoir en entonnoir, le dos rond et le nez au sol, prêts à se

coucher immédiatement. L’observation, des deux cotés se fait, au ras du sol, au

milieu des poussières. Enfin, la peur induit plutôt des engagements à grande

distance, où les armes automatiques ont le beau rôle. De ce fait, le paysage de

la zone de mort apparaît vide. Un officier décrit ainsi son arrivée à

Verdun en 1916 : « C’est une

impression d’immensité et de désert. [...] Où sont-ils ? Où sont les nôtres ? Rien, on ne voit rien de

vivant. Seraient-ils tous morts, balayés par l’ouragan qui déferle sur eux

depuis quatre mois ? [...] Sur

ce pays désert et mort, une seule chose manifeste sa vie, c’est le canon [3]. » Pour le sergent Chenu, qui se prépare à partir à l’assaut : « L’ennemi ? Comme d’habitude,

nous ne le verrons pas. Ce seront des obus, des balles ; tout ou plus, au

loin, des silhouettes se dressant, s’absorbant dans le sol [4]. »

Le

fantassin sait, en revanche, qu’il rencontrera presque à coup sûr des

spectacles horribles. Le choc des premières visions de morts ou de blessés

graves est surmonté au moment de l’action par un blocage de la sensibilité,

puis par l’accoutumance. En 1918, lors d’une attaque, Jünger, combattant

aguerri, est gêné par un corps : « J’enjambe

le cadavre et trois pas plus loin l’événement s’est déjà effacé de ma mémoire [1]. » Mais certaines visions particulièrement horribles peuvent

encore bouleverser les vétérans. Le même Jünger, lors de la même offensive,

voit sa compagnie frappée par un obus de très gros calibre : « Ce que j’aperçois alors de ma petite

niche, de ce balcon d’où je plonge sur l’entonnoir béant comme sur une arène

effroyable, cela me transperce le cœur comme une lame glacée et me jette d’un

seul coup dans un désarroi total, me paralyse comme une apparition criarde dans

une vision de cauchemar […]Le cœur

voudrait écarter ce lui cette image et pourtant il enregistre tous ses détails [1]. » Jünger s’enfuit. Ces

visions refoulées de cadavres aux postures grotesques, les cris de soldats

mourant étouffés, les troupes entières fauchées resurgissent souvent dans

l’esprit des hommes, en particulier dans la période d’attente du combat.

Si

le champ de bataille apparaît souvent vide, il est, en revanche, bruyant, avec

un spectre des bruits qui va des cris de blessés à l’éclatement des obus en

passant par les sons variés des balles, les bruits de moteurs et de chenilles.

Comme le combattant voit peu d’ennemis et quasiment jamais de départs de coups,

il est donc obligé, le plus souvent, de se fier à son ouïe pour appréhender le

menaces. Avec le temps, il apprend à trier les sons dans le chaos.

Les

bruits les plus fréquents proviennent des balles de fusils et, surtout, de

mitrailleuses. Ces bruits sont beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît. La

balle, animée d’une vitesse initiale supérieure à celle du son, produit par son

choc dans l’air, un claquement, distinct de la détonation du départ et du

sifflement qui accompagne le projectile glissant sur sa trajectoire. Ce

claquement est le son le plus bruyant, c’est lui qui meuble essentiellement l’ambiance

du combat d’infanterie. Lors de la préparation d’un coup de main en 1918, le

lieutenant-colonel Armengaud, appuyé par un groupement de 84 mitrailleuses

tirant en tir indirect au-dessus de sa tête, n’entendait plus les barrages

d’artillerie, couverts par le bruit des claquements de balles [5]. De plus, au point de vue

psychologique, ces « bangs » supersoniques projettent leur son

de haut en bas et oppressent le soldat.

La

méconnaissance de ce phénomène peut avoir des conséquences graves. Le claquement,

que l’on entend en premier, peut être confondu avec la détonation de départ.

Les soldats inexpérimentés situent alors l’ennemi dans une mauvaise direction

et plus près qu’il n’est en réalité. Des unités ont même paniqué croyant être

débordées sur leurs arrières. Ces confusions sont à l’origine de multiples

légendes (fusils à deux détonations, mitrailleuses postées dans les arbres et

surtout les balles explosives). Un officier à la brigade de fusiliers marins,

explique la difficulté de faire comprendre cela à ses hommes : « Ils craignent le claquement de l’onde

de Mach. Je n’ai jamais pu réussir à leur donner une idée de ce phénomène. Ils

s’en tiennent à une explication simpliste : si le claquement désagréable

se produit au voisinage d’arbres ou de maisons, il résulte du choc de la balle

sur un obstacle, arbre ou mur ; s’il se produit en l’air…plus de doute

possible, c’est une balle explosive [6].»

L’origine

du tir d’une mitrailleuse est encore plus difficile car la succession de

claquements étouffe complètement les faibles détonations de départ. Une oreille

exercée, si le bruit de la bataille le lui permet, pourra déceler

éventuellement les chocs sonores très faibles des dernières balles tirées.

Elles seules indiquent la véritable direction de l’arme. Comme le plus souvent

les mitrailleuses tirent en flanquement par rapport à la cible, l’erreur la

plus courante est de situer la mitrailleuse devant soi, dans l’axe des

claquements. De plus, la mitrailleuse, au crépitement régulier et rythmé,

impressionne plus que les balles de fusils, « bruissements

d’insectes », en donnant l’impression « d’un mécanisme insensible comme une faucheuse automatique de vies

humaines propre à semer la mort avec une précision extrême [7] »

Le

claquement, peut être suivi d’un sifflement. Ce son surprend moins mais produit

une sensation désagréable. Il induit instinctivement un abaissement de tête, on

« salue », attitude vaine car le projectile est déjà loin. Les vieux

soldats apprennent à ne pas « saluer » mais savent que ce sifflement,

perceptible dans un court rayon autour de la balle, signifie de manière

certaine que l’on est pris sous le feu.

Pour

être complet, il faut ajouter les ricochets et les échos, en particulier en

milieu urbain ou dans les bois. Le son du claquement se répercute sur les murs

ou les arbres et déconcerte encore plus les hommes. Il faut également ajouter

un son beaucoup plus macabre : celui de l’impact sur les corps. Les balles

et éclats d’obus produisent un bruit assez sourd, mais qui peut devenir aiguë

lorsqu’ils sont déviés par un os.

A

partir de 1916, l’oreille du fantassin doit s’accoutumer également aux canons

d’infanterie, armes à tir tendu qui projettent à grande vitesse initiale des

petit obus, explosifs ou non, et surtout, aux grenades, à main ou par fusil et

mortier léger. Leur arrivée, souvent silencieuse ou précédée d’un léger bruit

(mortier), est cachée. Pour s’en parer, il faut observer le ciel en permanence,

ce qui suffit généralement à en éviter les effets. Les grenades dites

offensives, au seul effet moral, n’impressionnent guère les hommes aguerris qui

les reconnaissent vite à l’éclatement sec et l’absence de sifflements d’éclats.

Avec

les balles, l’environnement sonore est occupé par les obus. Les phénomènes sont

identiques à ceux des balles, en plus fort et avec un éclatement à l’arrivée.

La détonation de départ n’est pas toujours entendue par le fantassin à

cause de l’éloignement et du défilement des pièces. Le claquement n’a lieu que

lorsque la vitesse initiale de l’obus est supérieure à celle du son. Ce bruit

est assez loin de l’infanterie et son volume est atténué par la distance. Le

premier rôle est donc au sifflement et à l’éclatement.

Beaucoup

plus fort que celui de la balle, le sifflement annonce l’arrivée. « L’obus avant d’éclater, grince ou

jette dans les airs au cours de son trajet comme un long cri strident. Selon

qu’il est fusant ou percutant, selon son calibre, sa vitesse, la tension de la

trajectoire, le vacarme varie depuis le bruit de la sirène jusqu'au bruit de

ferraille d’un train rapide en marche. Tous les combattants avaient appris à

distinguer chacun des calibres des obus, depuis les 77 allemands jusqu'au 420,

par le seul ronflement, miaulement ou bruit particulier qui les caractérise.

Mais c’est au bruit de l’éclatement, au tonnerre de l’explosion que

réagissaient intensément les auditeurs : vibrations terrestres, poussées

aériennes, aspirations violentes, ajoutaient leurs effets psychologiques aux

milles réactions auditives que les éclats, le bruit de terre soulevée et des

cailloux projetés produisaient au même instant [7]. » Les effets de la

peur sont accrus par la surprise du fracas et les troubles respiratoires ou

circulatoires dus au souffle de l’explosion.

On

distingue trois types d’obus : les obus à balles (ou schrapnels) ont une détonation moins forte que l’obus explosif et

un rayon d’action plus restreint. Très utilisés au début de la guerre, ils ont

été rapidement délaissés car peu efficaces ; les obus explosifs

fusants produisent un gros volume sonore, intégralement répercuté dans

l’air. Ils sont difficiles à régler et leur efficacité reste limitée au

personnel ; les obus explosifs percutants sont les plus efficaces

grâce à la projection des éclats, un puissant effet moral qui agit à la

fois par la vue (geyser de terre, panaches de fumées et de poussières), l’ouïe

(fracas des explosions) et le système nerveux (secoué par le souffle et

l’ébranlement du sol). Ces obus, les plus utilisés, sont également les seuls à

avoir un effet matériel important contre les retranchements mais ils sont plus

ou moins neutralisés par l’enfouissement dans le sol avant d’éclater et il

existe de nombreux angles morts dans la gerbe d’éclats.

Les

obus de gros calibre sont reconnaissables au

« doux chuintement » de leur parcours assez lent. Au voisinage de

leur point de chute, les « gros » peuvent être vus en l’air, tombant

au sol comme de grosses pierres. Si les hommes sous abris ne craignent pas le

souffle et les éclats des obus, ils subissent de plein fouet l’ébranlement du

sol. Dans les abris bétonnés, le martèlement continu de la dalle par les obus

de gros calibre, que l’on n’entend pas venir, est une épreuve nerveuse

terrible. Le 23 octobre 1916, le fort de Douaumont est ainsi abandonné par sa

garnison allemande, terrorisée par les obus de 400 mm qui s’abattent toutes les

dix minutes.

Pour

le fantassin des tranchées, les obus constituent la principale menace. Les

hommes sont terrifiés par les mutilations qu’ils provoquent et par le sentiment

d’impuissance que l’on éprouve face à eux. « Sous

l’averse de fer et de feu on sent la même impuissance qu’en présence d’un

effroyable cataclysme de la nature. A quoi peuvent nous servir nos grenades et

nos petits fusils contre cette avalanche de terre et de mitraille ? A quoi

nous sert notre courage ? Un homme se défend-il contre le tremblement de

terre qui va l’engloutir ? Tire-t-on des coups de fusil sur un volcan qui

vomit sa lave enflammée [2] ? »

Outre

les éclats, l’explosion de l’obus produit un « souffle », en fait une

onde aérienne condensée à l’avant (compression de l’air) et dilatée à l’arrière

(raréfaction de l’air), dont la vitesse de propagation est supérieure à celle

du son. Ce souffle provoque de multiples commotions notamment cérébrales

(surdité, mutisme, anesthésie, tremblement, paralysie, etc...) et lésions

organiques sans plaies extérieures. La résistance au souffle en amplifie les

effets. Certains peuvent ainsi être soulevés de sol et être indemnes alors que

l’on cite, par exemple, le cas de mitrailleurs retrouvés morts figés devant

leur pièce par un effet de souffle agissant sur eux verticalement et qui n’a pu

être transformé en mouvement.

Les

énormes obus de l’artillerie de tranchées sont les plus impressionnants : « Une torpille, qui se balançait ne

l’air, tombe à quelques mètres : l’explosion est formidable. On sent ses

poumons éclater, sa tête se vider et le « coup de poing sur la

nuque », caractéristique du souffle. Des lueurs rouges, vertes, jaunes,

passent devant les yeux [8]. »

Lorsque

le bombardement se prolonge pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours,

les effets sur le système nerveux sont terribles. Jacques d’Arnoux décrit « un temps démesuré [pendant

lequel] nous écoutons les masses de fer

s’effondrer sur notre tranchée. Percutants et fusants, 105, 150, 210, tous les

calibres. Dans cette tempête d’écroulements, nous reconnaissons tout de suite

l’obus qui veut nous ensevelir. Dès que l’oreille distingue le funèbre

hululement, nous nous regardons avec angoisse. Tout crispés, tous

recroquevillés, nous plions sous la pesée du souffle. Nos casques se heurtent,

nous chancelons comme des hommes ivres [9].» Les pertes sont cependant

souvent moins importantes que ne laissent imaginer la vision de ces terribles Trommelfeuer ou « ouragans de

feu ». On estime ainsi à 1400 le nombre d’obus nécessaires pour tuer un

homme pendant la Grande guerre [10].

Néanmoins, l’artillerie cause les deux-tiers des pertes pendant la période la

guerre de tranchées.

A

partir de 1918, les fantassins doivent, de plus en plus faire, faire face à la

menace aérienne. Les bombes larguées sont peu précises mais impressionnantes

par leur « murmure

froufroutant » qui s’amplifie soudain, la forte explosion et le

sentiment d’être sans protection sous cette épée de Damoclès. Lorsque l’avion

attaque en rase mottes à la mitrailleuse, ce « bolide aérien qui fonce sur soi avec un grand rugissement de

moteur martelé par le claquement des balles [5] » produit un gros effet

moral mais les balles sont très dispersées et dès que le plafond d’attaque

remonte cet effet cesse.

Les

projectiles ne sont pas les seules agressions. Un tir d’artillerie, surtout à

partir de 1918, peut comprendre des obus à ypérite « ce gaz à l’odeur fade, inoffensive, l’ypérite qui brûle les

yeux, les poumons, l’ypérite qui tue après d’atroces souffrances ».

Cette menace terrifie les poilus qui « passent

le groin [le masque], serrant les tresses à s’en meurtrir, tâtant du doigt s’il

s’applique bien partout […] Leur

attention est tout entière au clic-clac du clapet, et, pour le contraindre à

fonctionner, ils respirent à grands coups, la poitrine oppressé [11]»,

exercice rendu souvent difficile par l’essoufflement du à la peur ou l’effort

physique. Le port d’équipements de protection accentue encore la sensation

d’isolement du soldat, amoindrit ses capacités à faire face aux menaces et donc

sa confiance en lui.

L’agression

peut également venir d’« en bas » par les mines, sapes et pièges de

toute sorte. Et, surtout à partir de juin 1918, le champ de bataille des

« grandes affaires » est traversé de chars qui broient les obstacles,

avancent à grand bruit de moteur et de chenilles sur le fantassin sans craindre

ses projectiles.

Dans

les moments de grands combats, la polyphonie qui règne sur le champ de

bataille agit comme un anesthésique face à la multiplicité des menaces. Selon

le lieutenant–colonel Armengaud, « ce

tonnerre continu absorbe les sifflements, atténue les claquements et les

éclatements, ne permet que difficilement de distinguer le projectile dangereux

des autres. Dans une attaque à grand orchestre, l’homme ne « salue »

guère les balles ou les éclats, ne s’aplatit pas sous les obus qui pleuvent

autour de lui. Et s’il marche à l’objectif avec crânerie, c’est en partie à sa

surdité passagère qu’il le doit [5]. »

Il

est impossible de pénétrer dans un tel univers sans éprouver une peur intense.

Pour Jean Norton-Cru, poilu « tous

les soldats sans exception ont peur et la grande majorité fait preuve d’un

courage admirable en faisant ce qu’il faut faire en dépit de la peur. Nous

avons peur parce que nous sommes des hommes et c’est la peur qui a préservé la

vie de nous tous qui survivons. Sans peur nous n’aurions pas vécu vingt-quatre

heures en première ligne ; nous aurions commis tant d’imprudences par

inattention que nous aurions vite reçu la balle qui guette l’inconscient [12] »

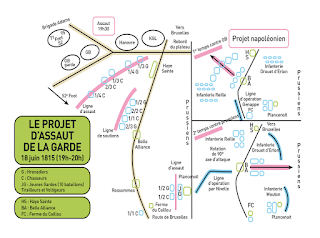

Tout aurait été dit sur la campagne de 1815 et son point d’orgue,

la bataille de Waterloo, qui décida du sort de Napoléon et du 1er

Empire.

Tout aurait été dit sur la campagne de 1815 et son point d’orgue,

la bataille de Waterloo, qui décida du sort de Napoléon et du 1er

Empire.