Adapté de l'article publié dans Défense et sécurité internationale n°142, juillet-août 2019

En 1972, une force expéditionnaire

française d’environ 2 000 hommes quittait le territoire tchadien après

l’avoir sécurisé. Huit ans plus tard, une autre force française de même ampleur

se repliait à nouveau du Tchad, mais avec le sentiment cette fois de ne pas

avoir eu de prise sur les événements. La différence entre les deux ? Dans le

premier cas, le problème stratégique était à « deux corps », dans le second, il

était passé à « trois corps ». De « compliquée » la situation était

devenue « complexe » et cela changeait tout.

Dans la matrice

Une opération militaire simple est une

action dont les relations de cause à effet y sont parfaitement connues. Une

fois le problème bien identifié, il suffit d’appliquer la procédure

correspondante pour le résoudre. Au début des années 1960, le dispositif

militaire français en Afrique est essentiellement une force de contre-coup

d’État. Pourvu qu’il soit rapide, le déploiement d’une compagnie française

suffit à coup sûr à empêcher le renversement du pouvoir en place. La seule

inconnue est alors la décision du président de la République française d’agir

ou non. L’engagement du 2e Régiment étranger de parachutistes à Kolwezi en

mai 1978 est un bon exemple d’opération simple, ce qui ne veut évidemment pas

dire sans danger pour ceux qui l’exécutent.

Action courte, claire et au succès assuré,

l’opération simple a évidemment la préférence des décideurs politiques. Elle

est cependant rare, car il y a toujours des intelligences en face qui vont

s’efforcer qu’il n’en soit pas ainsi. Une erreur courante est alors d’annoncer

une opération simple, afin qu’elle passe mieux auprès de l’opinion publique et

parce qu’on le souhaite ainsi, alors qu’elle ne l’est pas. On peut même

annoncer à l’avance la fin de l’engagement, comme lors de l’intervention

française en République centrafricaine en décembre 2013. C’est généralement

hasardeux. L’opération de stabilisation en Centrafrique aura duré finalement

six fois plus longtemps qu’annoncé et pour un résultat plus mitigé.

Les problèmes opérationnels relèvent

logiquement beaucoup plus souvent du « compliqué » que du « simple ». Le

compliqué est un champ où les paramètres, en particulier les modes d’action de

l’ennemi, sont assez bien connus ainsi que, normalement, ses propres

possibilités. Obéissant à un jeu à somme nulle, les résultats des confrontations

des uns et des autres peuvent être évalués selon une matrice à peu près claire.

Si les paramètres ont bien été identifiés, les choix deviennent relativement

faciles à faire.

L’opération Limousin est

déclenchée en 1969 avec pour objet de restaurer l’autorité de l’État tchadien

face à une opposition armée regroupée dans le Front de libération nationale

(Frolinat). Les acteurs amis et ennemis sont peu nombreux, avec des objectifs

et des moyens pour les atteindre bien connus, tandis que les influences

extérieures sont limitées. Les relations de cause à effet sont identifiables,

même si elles sont diverses. Nous restons surtout là dans une confrontation

duale, un « problème à deux corps » pour employer un terme de physique. Il est

donc possible d’établir une matrice en deux dimensions, avec peu d’entrées et

un nombre limité de situations relativement prévisibles.

L’opération Limousin est

déclenchée en 1969 avec pour objet de restaurer l’autorité de l’État tchadien

face à une opposition armée regroupée dans le Front de libération nationale

(Frolinat). Les acteurs amis et ennemis sont peu nombreux, avec des objectifs

et des moyens pour les atteindre bien connus, tandis que les influences

extérieures sont limitées. Les relations de cause à effet sont identifiables,

même si elles sont diverses. Nous restons surtout là dans une confrontation

duale, un « problème à deux corps » pour employer un terme de physique. Il est

donc possible d’établir une matrice en deux dimensions, avec peu d’entrées et

un nombre limité de situations relativement prévisibles.

Dans l’ensemble, la guerre se déroule

pendant trois ans dans le cadre de cette matrice, du niveau stratégique jusqu’à

celui des batailles. Cela n’empêche pas les erreurs. La campagne Bison au

début de 1970 au nord du Tchad est un échec et le 11 octobre de la même

année, les Français subissent à Bedo une embuscade qui occasionne en

quelques heures le quart des pertes de toute la guerre et fait la une des

journaux. Dans le cas de Bison, les possibilités de l’ennemi

avaient été mal évaluées. Elles ont été mieux connues à l’issue et ont abouti

au renoncement à pacifier la région du Borkou-Ennedi-Tibesti (BET). Dans

celui de Bedo, les possibilités de l’ennemi avaient été bien évaluées hormis sa

faculté à commettre des erreurs. Le lieu du combat n’était pas du tout

favorable à une embuscade, ce qui a abouti à surprendre les Français, mais au

bout du compte aussi à piéger les rebelles dans un endroit d’où ils n’ont pu se

replier sans subir de très lourdes pertes.

Pour autant, lorsque l’opération Limousin se

termine à l’été 1972, le résultat est conforme à ce qui était prévisible,

comme s’il y avait une élasticité des problèmes compliqués qui les ramenait

toujours vers les « inconnues connues ». Si on ne peut prévoir le résultat d’un

seul lancer de dés, on connaît tous les résultats possibles et sur la longue

durée et de nombreux lancers on peut évaluer à peu près leur répartition. On

peut établir une stratégie cohérente à long terme.

Les guerres mosaïques

Après la préférence excessive pour le

simple, une autre erreur commune est de croire qu’une opération à venir sera du

même niveau de complexité que la précédente. Lorsque la France s’engage à nouveau

au Tchad en février 1978, les choses semblent être proches de la situation de

1969. Une nouvelle entité politico-militaire est bien apparue avec les Forces

armées du nord (FAN) d’Hissène Habré, mais elle est alliée au gouvernement du

général Malloum contre le Frolinat de Goukouni Oueddei. On reste donc dans un

problème « à deux corps » et lorsque le Frolinat menace à nouveau la

capitale, il est sévèrement battu par les forces françaises. La situation

semble alors se stabiliser avant de basculer en février 1979 lorsque Hissène

Habré se détache de Malloum et l’affronte au cœur même de la capitale, avec

l’aide de Goukouni Oueddei. Le problème est devenu à « trois corps », et même

neuf si on inclut les factions moins importantes qui se sont installées dans certaines

zones du pays ainsi que la Libye qui a annexé la bande d’Aouzou.

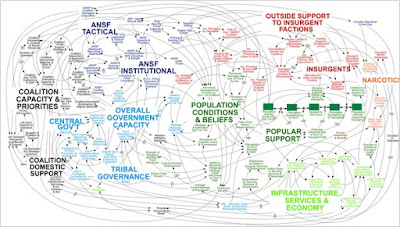

La situation n’est alors plus compliquée,

mais complexe. Le nombre de situations possibles dans une matrice à n

dimensions devient beaucoup trop important pour être gérable. Les effets des

actions ne peuvent plus être prévus correctement car le contexte stratégique n’est

plus à somme nulle. Une victoire tactique peut affaiblir un camp ennemi, mais

renforcer un autre. Une série de victoires rendant un camp trop fort peut

inciter à des retournements d’alliance de ses alliés-rivaux. Ce genre de conflit a

alors tendance à durer jusqu’à ce qu’un adversaire dispose enfin d’une masse

critique suffisante pour s’imposer à tous les autres, comme le royaume de Qin

en Chine au IIIe siècle av. J.-C., ou que la lassitude s’empare de tous et

que la situation soit gelée et/ou le pouvoir partagé.

Au milieu de l’imbroglio tchadien, la

France aurait pu aider à la constitution de cette masse critique en choisissant

un camp. Elle a préféré tenter de stabiliser la situation en s’interposant

et en jouant les arbitres. Des « gouvernements d’union nationale » se sont mis

en place réunissant tous les leaders de factions avant de se scinder à nouveau.

En désespoir de cause, la France s’est retirée militairement du Tchad en 1980.

Il est toujours dangereux de s’introduire

dans une « guerre mosaïque », c’est-à-dire à plusieurs acteurs concurrents.

Après l’échec au Tchad, la France renouvelle pourtant l’expérience au Liban en

proie à la guerre civile. En 1982, lorsque l’armée israélienne pénètre au

Liban, il y a sur place 150 000 combattants de multiples factions locales,

Phalanges, Parti socialiste progressiste, Amal, Organisation de libération de

la Palestine, Hezbollah, etc., et de dix-huit nationalités, le tout sur un

territoire grand comme le département de la Gironde. À ce niveau d’interactions,

il est même possible que la situation ne soit plus complexe, mais chaotique,

échappant alors à toute possibilité de stratégie.

Une force multinationale dite d’« interposition »

puis de « sécurité de Beyrouth » (FMSB) s’ajoute encore à ce conglomérat à

partir de l’été 1982 avec des contingents américain, italien et français

afin d’aider le gouvernement libanais à sécuriser la capitale. Cette expérience

de la FMSB est finalement un désastre, et la faute en revient clairement à un

décalage flagrant entre la complexité de la situation et la pauvreté des

conceptions stratégiques et opérationnelles.

La fenêtre d’Overton désigne les idées que

des électeurs sont capables d’accepter dans un discours électoral. On peut

désigner de la même façon ce que l’exécutif politique croit acceptable par

l’opinion publique comme justification à l’emploi de la force et aux pertes

éventuelles. Cette fenêtre aura d’ailleurs tendance à se réduire au fur et à

mesure que l’action s’effectuera à plusieurs. La « fenêtre de justification »

de la FMSB était alors si réduite par l’obsession de montrer que l’on n’était

pas en guerre, qu’elle a rendu la Force totalement impuissante face à des

organisations et des États hostiles. Incapable de s’adapter, la FMSB est

repliée piteusement au printemps 1984. La France seule y a perdu en

dix-huit mois autant de soldats qu’en Afghanistan de 2001 à 2012 pour aucun

résultat, sinon une grande humiliation.

Masse critique, diplomatie et action

Il est pourtant possible pour une

puissance intervenante de réussir une opération complexe. En 2006, la guerre en

Irak est un problème à six corps, qui forment en réalité autant d’agrégats plus

ou moins unis : la coalition dirigée par les États-Unis, le gouvernement

dominé par les grands partis chiites, l’armée (chiite) du Mahdi, les groupes

armés sunnites nationalistes, l’État islamique en Irak (EII) et l’alliance

kurde. Pour les Américains l’urgence consiste à sortir honorablement de cette

situation. La rupture est obtenue par l’envoi de renforts, des méthodes

nouvelles, mais surtout par de la diplomatie locale. Les Américains acceptent

de s’allier avec leurs anciens ennemis nationalistes sunnites pour lutter

contre l’EII, le principal ennemi commun. L’armée du Mahdi se retirant

provisoirement des hostilités, la situation redevient alors un problème

compliqué et à deux corps : l’EEI et tous les autres. Avec une telle masse

critique, l’État islamique en Irak est réduit et presque détruit en 2008,

tandis que l’action de la cette « méga-coalition » se reporte sur l’Armée du

Mahdi qui accepte de déposer les armes. La guerre est finie pour un temps et

les Américains peuvent effectivement se retirer « en bon ordre » deux ans plus

tard.

En 2015, la guerre en Syrie est un

problème à quatre corps locaux : l’État et ce qu’il lui reste

d’instruments régaliens, la coalition iranienne, la disparate rébellion et

l’État islamique. À ces acteurs locaux, il faut ajouter Israël et la Turquie

qui interviennent régulièrement militairement dans le pays, les pays arabes

sponsors et enfin les puissances occidentales. On se trouve clairement en

présence d’une des guerres mosaïques parmi les plus complexes de l’histoire. Le

conflit dure, car il est plein de rétroactions. Chaque offensive victorieuse

d’un camp est en effet compensée immédiatement par un renfort qui rétablit

l’équilibre des forces.

Parmi les puissances extérieures, les

meilleurs résultats ont été obtenus par celles qui avaient un objectif unique

et clair : assurer la victoire du régime d’Assad, comme l’Iran et la

Russie, ou empêcher le développement de moyens d’attaquer son territoire, comme

Israël. La seconde condition de réussite a été l’engagement de moyens et une

prise de risques en accord avec cet objectif. Israël « punit » par des frappes

aériennes les acteurs qui n’ont pas le comportement qu’il souhaite et

franchissent les lignes rouges qu’il a indiquées. Cela influe peu cependant sur

le cours des événements internes.

La rupture locale est intervenue avec l’intervention

du corps expéditionnaire russe en septembre 2015 qui a permis au camp assadiste

d’atteindre la masse critique suffisante pour s’imposer. En sériant les ennemis

du plus près au plus loin, cette nouvelle coalition a réduit les situations

locales à des problèmes compliqués où le rapport de forces favorable, joint à

la possibilité de sorties négociées pour l’adversaire, a permis à chaque fois

de l’emporter. Chaque victoire a ensuite renforcé encore le rapport de forces

favorable et découragé progressivement les adversaires. Bien entendu, tout cela

a eu un coût, plus d’une centaine de soldats ou mercenaires russes tués à ce

jour, mais c’était un coût assumé pour l’atteinte d’un objectif jugé

important pour les intérêts et la sécurité de la Russie. Pendant ce temps, les

autres acteurs extérieurs occidentaux, turcs ou arabes, officiellement associés

ont combiné des objectifs différents et parfois opposés : renverser Assad,

détruire l’État islamique, promouvoir les groupes salafistes ou les Frères musulmans,

empêcher la constitution d’une entité politique kurde en Syrie ou au contraire

la protéger. Les moyens et les risques pris enfin n’ont pas été en accord avec

les objectifs.

Une bonne stratégie, quel que soit le degré de complexité d’une opération, consiste toujours en la bonne combinaison entre un objectif, des moyens et des modes d’action. La différence est qu’entre les moyens et l’objectif, il n’y a qu’une voie possible dans les opérations simples, qu’il faut choisir la bonne dans les compliquées, qu’il faut en construire une à force de volonté et d’intelligence dans les complexes et attendre d’y voir plus clair lorsqu’on est face au chaos.

Une bonne stratégie, quel que soit le degré de complexité d’une opération, consiste toujours en la bonne combinaison entre un objectif, des moyens et des modes d’action. La différence est qu’entre les moyens et l’objectif, il n’y a qu’une voie possible dans les opérations simples, qu’il faut choisir la bonne dans les compliquées, qu’il faut en construire une à force de volonté et d’intelligence dans les complexes et attendre d’y voir plus clair lorsqu’on est face au chaos.

Ce modèle est inspiré du modèle Cynefin de Dave Snowden. Pour une bonne

description de Cynefin voir Cynthia F. Kurtz, David J. Snowden, “The new

dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world”, IBM

Systems Journal, Vol. 42, N° 3, 2003.